Bon, visiblement, c'est la grande mode de faire une critique de ce numéro-là de Bifrost. Est-ce parce qu'il ne se passe pas grand chose d'autre cet été ? Parce que l'auteur de Dune est particulièrement populaire ? Aucune idée, mais on trouve des posts consacrés à la revue ici, là, là aussi, ou encore de ce côté ou de celui-là... Devant une telle profusion, je ne voudrais surtout pas paraître original, alors c'est parti pour une couche de plus !

|

| Dune de David Lynch |

Évacuons d’abord ce qui ne fait pas partie du dossier Frank Herbert, à savoir les nouvelles de Jean-Claude Dunyach et d’Eric Brown.

L’auteur toulousain signe, avec Le clin d’œil du héron, un texte à mi-chemin entre la magie et les glissements subtils de réalité. C’est, comme d’habitude, superbement écrit. La chute, bien emmenée, est d’une grande élégance.

La nouvelle d’Eric Brown m’a beaucoup moins emballé, malgré les efforts herculéens du rédacteur en chef qui, dans la note d’introduction, fait tout son possible pour convaincre le lecteur qu’il a entre les mains la prose d’un auteur génial injustement sous-estimé par chez nous. Son Exorciser les fantômes se lit bien, il n’y a là rien d’autre que de la très honnête science-fiction, mais on a l’impression d’avoir rencontré ce genre d’histoires et d’univers des centaines de fois auparavant. C’est agréable, c’est propre et bien écrit, rien ne dépasse, et ça s’oublie à peine terminé.

Puisqu’on est dans les choses qui fâchent, ouvrons maintenant le dossier Herbert par les deux nouvelles. Elles n’ont, à mes yeux, qu’un seul intérêt, c’est celui d’expliquer pourquoi Herbert est surtout connu pour ses romans et pourquoi il n’a écrit, dans toute sa carrière littéraire, qu’une cinquantaine de textes courts. Visiblement, cette forme n’était pas celle où il était le plus à l’aise.

Semence peut effectivement faire penser à Dune, avec son petit côté planet-opera écologique, mais pour avoir été écrit cinq ans après son roman le plus célèbre, le texte paraît bien fade, bien indigent. Plus étonnant encore est le relent réactionnaire qui parcourt toute la nouvelle. Le personnage féminin est une bobonne reléguée à ses fourneaux pendant que l’Homme, seul, va affronter le danger sur son bateau de pêche. Tout le texte est construit pour montrer la supériorité de l’intuition, de l’homme de terrain, bref du paysan bas du front, les pieds dans le fumier et les mains endurcies par le maniement de l’outil, contre ces intellectuels et scientifiques qui ne comprennent rien au monde réel. L’intelligence de la main contre l’intelligence du cerveau. Finalement, on découvre que Rafarin aurait pu faire une honnête carrière d’auteur de SF.

Avec Mort d’une ville, le problème est autre. Le texte est tout simplement imbittable. La notion de «Médecin de ville», qui semble être au cœur de l’intrigue, reste fumeuse, artificielle et d’un intérêt que, pour être poli, on va qualifier de peu évident. Une fois encore, la partie la plus captivante reste le texte de présentation et ses contorsions pour justifier la présence d’un tel ratage au sommaire du Bifrost. Un grand moment de faux-culterie éditoriale.

Heureusement que le dossier Herbert ne se limite pas aux nouvelles. La suite est d’un tout autre niveau. Une serie de textes reviennent d’abord sur l’homme qu’était Frank Herbert, à travers une biographie de très bonne tenue (tiens, allez, comme c’est l’été et que je n’aime pas l’été, je vais encore dire une méchanceté : heureusement que Frank Herbert est mort, ça nous a évité l’une de ces soporifiques interview-fleuves dont Richard Comballot a le secret) suivie d’un récit très personnel et plutôt émouvant de la rencontre entre Philippe Hupp et Frank Herbert.

On passe ensuite au plat de résistance du dossier, à savoir le cycle de Dune. Ça commence par un article passionnant d’Herbert en personne sur la genèse de Dune et ses suites (où l’on découvre d’ailleurs que la couverture de l’actuel Bifrost est un hommage à celle de l’édition originale). J’en ai en particulier retenu l’aversion qu’Herbert avait pour les «grands hommes qui ont fait l’histoire», qu’ils soient considérés comme des monstres (Hitler & Cie) ou comme des héros (JFK ou Patton) et, rétrospectivement, je comprends mieux le malaise que j’avais ressenti, lors de ma première lecture du Messie de Dune, à l’âge de 13 ou 14 ans. Après avoir construit un héros, un surhomme, un sauveur à travers le personnage de Muad’Dib, Herbert le démonte avec brutalité dans le deuxième roman du cycle.

Après avoir lu les élucubrations de Claude Ecken dans le dossier Science-Fiction du Bifrost n° 61, ou l’art de confondre métaphore et argument pour pouvoir dire n’importe quoi, j’étais un peu inquiet en attaquant la lecture de son volumineux article Livre de sable : mosaïque de Dune. J’ai été pleinement rassuré en lisant cette analyse longue de 16 pages : on retrouve le Claude Ecken brillant et captivant de Génération Science fiction ou de L’écriture de la Science-fiction. Le texte est riche et aborde de multiples thèmes, en particulier comment Frank Herbert crée une sorte de rupture dans la SF de l’époque tout en sacrifiant à quelques lois incontournables du genre, le rôle des femmes, les rapports à la religion, les jeux sur le langage... Une analyse du cycle sous des angles variés, pertinente et toujours passionnante. Bref, si l’on ne doit lire qu’une chose dans ce dossier, c’est cet article-là.

|

| Dune de David Lynch |

Le papier d’Ugo Bellagamba m’a un peu moins emballé. Se spécialisant dans la défense des causes cinématographiques désespérées, il entreprend de réhabiliter le Dune de David Lynch après avoir brillament volé au secours de Tron - Legacy. Mais cette fois-ci, bien que je sois encore une fois d’accord avec lui sur tous les aspects réussis et passionants du film, je trouve qu’il passe complétement à côté de la question principale qui est celle-ci : à quoi sert-il de faire l’adaptation au cinéma d’un roman (et, en particulier, d’un roman culte) ? Cherche-t-on a caresser dans le sens du poil les tolkienolâtres orthodoxes qui se pâment de bonheur devant l’insipide trilogie de Peter Jackson parce que chaque poil de patte de Hobbit est exactement à la place que le Maître avait stipulée à la page 1285 du Silmarion, ou bien s’agit-il d’apporter à un public de cinéphiles la vision personnelle d’un réalisateur qui s’empare du travail d’un autre artiste, se l’approprie et le transforme ? Va-t-on au cinéma pour vérifier que le décorateur a bien respecté toutes les indications du roman, ou pour découvrir quelque chose de nouveau et de surprenant ?

|

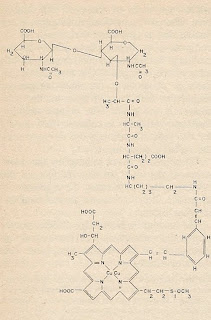

| Formule de l'épice (The Dune Encyclopedia) |

Roland Lehoucq s’est d’ailleurs fait seconder par un chimiste, Stéphane Sarrade, pour le premier thème. Mais si le décorticage très «ingénieur» du distille m’a bien plu, j’ai trouvé très succinct le traitement du premier sujet. Les deux auteurs balayent de nombreux sujets autour de l’Épice, passant en revue l’histoire de la chimie, des poisons et la notion de prescience et d'élixir de vie dans d’autres œuvres de fiction, mais au final, ils ne disent rien des aspects scientifiques qu’il pourrait y avoir derrière l’Épice. Rien sur les propriétés chimiques de cette molécule, rien sur ses effets psychotropes, rien sur les rapports entre le Mélange et la prescience, le rapport au temps et à la mémoire. Bref, c’est peu de dire que c’est un peu court.

Au final, on a donc un Bifrost d’un intérêt limité pour les nouvelles (à part celle de Dunyach, rien de palpitant) mais indispensable à tout amateur du cycle de Dune et de son auteur.

J-F S.